「沖縄県」の版間の差分

細 (内容を「 {{基礎情報 都道府県 |都道府県名 = 沖縄県 |画像 = |区分 = 県 |コード = 47000-7 |ISO 3166-2 = JP-47 |隣接都道府県 =鹿児島県 |木 = …」で置換) (タグ: Replaced) |

細 (→脚注) |

||

| (同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||

| 14行目: | 14行目: | ||

|知事 = | |知事 = | ||

|郵便番号 = 900-8570 | |郵便番号 = 900-8570 | ||

| − | |所在地 = 那覇市泉崎一丁目2番地2号<br /><small>{{ウィキ座標度分秒|26|12|44.8|N|127|40|51.3|E|region:JP-47_type:adm1st|display=inline,title|name=沖縄県}}</small> | + | |所在地 = 那覇市泉崎一丁目2番地2号<br /><small>{{ウィキ座標度分秒|26|12|44.8|N|127|40|51.3|E|region:JP-47_type:adm1st|display=inline,title|name=沖縄県}}</small> |

|外部リンク = [http://www.pref.okinawa.lg.jp/ 沖縄県] | |外部リンク = [http://www.pref.okinawa.lg.jp/ 沖縄県] | ||

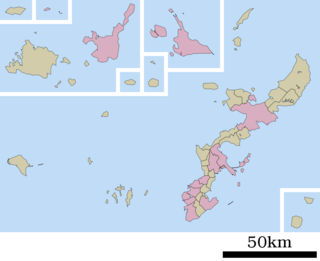

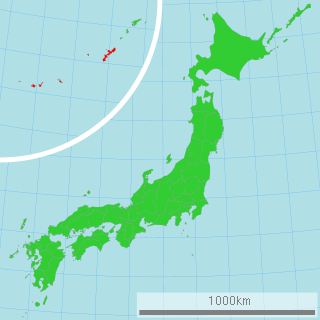

|位置画像 = [[ファイル:Map of Japan with highlight on 47 Okinawa prefecture.svg|320px|沖縄県の位置]]{{基礎自治体位置図|47|000}} | |位置画像 = [[ファイル:Map of Japan with highlight on 47 Okinawa prefecture.svg|320px|沖縄県の位置]]{{基礎自治体位置図|47|000}} | ||

| 24行目: | 24行目: | ||

[[南西諸島]]中ほぼ南半分の[[沖縄諸島]],[[宮古諸島]],[[八重山諸島]]などの約 160島からなる県。北端は鳥島([[硫黄鳥島]]),南端は[[波照間島]],西端は[[与那国島]]でタイワン(台湾)島と相対し,全体として弧を描いて散在する。東端は[[琉球海溝]]を隔てて約 360km離れた太平洋上の[[大東諸島]]。島々の地形は「高島」と「低島」に分けられる。[[石垣島]],[[西表島]],[[久米島]]のように山地をもつ島が高島で,宮古諸島,[[黒島]],[[竹富島]]など低平な台地状の島が低島である。[[沖縄島]]は北部に山地があり,[[うるま市]]以南は低島型。海岸には[[サンゴ礁]]が発達し,紺青の海と白浜が特徴。全体に[[亜熱帯気候]]で冬でも東京,大阪の 4~5月の気温。年間降水量は約 2300mmと多い。7月からの台風シーズンに備えて建物などの周囲には石垣,ブロック塀,屋敷林などがめぐらされ,家屋も堅固な造りでブロック建築が目立つ。15世紀頃中国との[[朝貢貿易]]で活気づき,那覇泊港には大和船の往来も盛んであった。南蛮貿易,中国貿易で富裕になったが,ポルトガル,スペインの東洋進出などの影響を受けて衰退。慶長14(1609)年[[薩摩藩]]に征服されてからは多額の税を課せられ,中国貿易の利潤を吸い上げられて苦しんだ。明治5(1872)年琉球王国([[琉球]])から[[琉球藩]]となり,1879年琉球藩から沖縄県となる。第2次世界大戦末期にアメリカ軍が上陸,激しい戦闘により県民に多くの犠牲者を出したうえ占領([[沖縄の戦い]])。1951年サンフランシスコ条約([[対日講和条約]])によってアメリカ合衆国の統治下に置かれた。アメリカの軍事的戦略拠点とされ([[在日アメリカ軍]]),経済は基地に依存し,第3次産業が肥大化した。巨大な基地存在の矛盾は本土復帰運動を高揚させ,1972年日本への復帰を果たした([[沖縄返還]])。3次にわたる沖縄振興開発計画にもかかわらず,産業開発の立ち遅れが課題。[[西表石垣国立公園]],[[慶良間諸島国立公園]],[[やんばる国立公園]],[[沖縄海岸国定公園]]および[[沖縄戦跡国定公園]],[[久米島県立自然公園]],[[伊良部県立自然公園]]があり,亜熱帯という気候条件や独特の伝統文化と相まって,観光産業の伸びが著しい。戦跡にひめゆりの塔([[ひめゆり部隊]]),健児の塔などがあるほか,摩文仁丘(まぶにがおか)に各都道府県の慰霊塔が立ち並び,1995年記念碑「平和の礎(いしじ)」が除幕された。1996年にいたってようやく基地の整理縮小の動きが緒についた。2003年那覇空港ターミナルと首里汀良町を結ぶ沖縄都市モノレール(ゆいレール)が開通したが,県内交通は自動車に大きく依存する。県外および県内主要島とは航空機と船舶で結ばれている。 | [[南西諸島]]中ほぼ南半分の[[沖縄諸島]],[[宮古諸島]],[[八重山諸島]]などの約 160島からなる県。北端は鳥島([[硫黄鳥島]]),南端は[[波照間島]],西端は[[与那国島]]でタイワン(台湾)島と相対し,全体として弧を描いて散在する。東端は[[琉球海溝]]を隔てて約 360km離れた太平洋上の[[大東諸島]]。島々の地形は「高島」と「低島」に分けられる。[[石垣島]],[[西表島]],[[久米島]]のように山地をもつ島が高島で,宮古諸島,[[黒島]],[[竹富島]]など低平な台地状の島が低島である。[[沖縄島]]は北部に山地があり,[[うるま市]]以南は低島型。海岸には[[サンゴ礁]]が発達し,紺青の海と白浜が特徴。全体に[[亜熱帯気候]]で冬でも東京,大阪の 4~5月の気温。年間降水量は約 2300mmと多い。7月からの台風シーズンに備えて建物などの周囲には石垣,ブロック塀,屋敷林などがめぐらされ,家屋も堅固な造りでブロック建築が目立つ。15世紀頃中国との[[朝貢貿易]]で活気づき,那覇泊港には大和船の往来も盛んであった。南蛮貿易,中国貿易で富裕になったが,ポルトガル,スペインの東洋進出などの影響を受けて衰退。慶長14(1609)年[[薩摩藩]]に征服されてからは多額の税を課せられ,中国貿易の利潤を吸い上げられて苦しんだ。明治5(1872)年琉球王国([[琉球]])から[[琉球藩]]となり,1879年琉球藩から沖縄県となる。第2次世界大戦末期にアメリカ軍が上陸,激しい戦闘により県民に多くの犠牲者を出したうえ占領([[沖縄の戦い]])。1951年サンフランシスコ条約([[対日講和条約]])によってアメリカ合衆国の統治下に置かれた。アメリカの軍事的戦略拠点とされ([[在日アメリカ軍]]),経済は基地に依存し,第3次産業が肥大化した。巨大な基地存在の矛盾は本土復帰運動を高揚させ,1972年日本への復帰を果たした([[沖縄返還]])。3次にわたる沖縄振興開発計画にもかかわらず,産業開発の立ち遅れが課題。[[西表石垣国立公園]],[[慶良間諸島国立公園]],[[やんばる国立公園]],[[沖縄海岸国定公園]]および[[沖縄戦跡国定公園]],[[久米島県立自然公園]],[[伊良部県立自然公園]]があり,亜熱帯という気候条件や独特の伝統文化と相まって,観光産業の伸びが著しい。戦跡にひめゆりの塔([[ひめゆり部隊]]),健児の塔などがあるほか,摩文仁丘(まぶにがおか)に各都道府県の慰霊塔が立ち並び,1995年記念碑「平和の礎(いしじ)」が除幕された。1996年にいたってようやく基地の整理縮小の動きが緒についた。2003年那覇空港ターミナルと首里汀良町を結ぶ沖縄都市モノレール(ゆいレール)が開通したが,県内交通は自動車に大きく依存する。県外および県内主要島とは航空機と船舶で結ばれている。 | ||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

== 外部リンク == | == 外部リンク == | ||

* {{osmrelation-inline|3795635}} | * {{osmrelation-inline|3795635}} | ||

2018/8/18/ (土) 23:46時点における最新版

| おきなわけん 沖縄県 | |

|---|---|

| 地方 | 九州地方、沖縄地方 |

| 団体コード | 47000-7 |

| ISO 3166-2:JP | JP-47 |

| 面積 |

2,280.98km2 |

| 総人口 |

1,445,136人 (推計人口、2018年6月1日) |

| 人口密度 | 634人/km2 |

| 隣接都道府県 | 鹿児島県 |

| 県の木 | リュウキュウマツ |

| 県の花 | デイゴ |

| 県の鳥 | ノグチゲラ |

| 他のシンボル |

県の魚 : タカサゴ(グルクン) 県の歌 : 沖縄県民の歌 本土復帰記念日 : 5月15日 慰霊の日 : 6月23日 |

| 沖縄県庁 | |

| 所在地 |

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎一丁目2番地2号 北緯26度12分44.8秒東経127度40分51.3秒 |

| 外部リンク | 沖縄県 |

| |

沖縄県(おきなわけん)

南西諸島中ほぼ南半分の沖縄諸島,宮古諸島,八重山諸島などの約 160島からなる県。北端は鳥島(硫黄鳥島),南端は波照間島,西端は与那国島でタイワン(台湾)島と相対し,全体として弧を描いて散在する。東端は琉球海溝を隔てて約 360km離れた太平洋上の大東諸島。島々の地形は「高島」と「低島」に分けられる。石垣島,西表島,久米島のように山地をもつ島が高島で,宮古諸島,黒島,竹富島など低平な台地状の島が低島である。沖縄島は北部に山地があり,うるま市以南は低島型。海岸にはサンゴ礁が発達し,紺青の海と白浜が特徴。全体に亜熱帯気候で冬でも東京,大阪の 4~5月の気温。年間降水量は約 2300mmと多い。7月からの台風シーズンに備えて建物などの周囲には石垣,ブロック塀,屋敷林などがめぐらされ,家屋も堅固な造りでブロック建築が目立つ。15世紀頃中国との朝貢貿易で活気づき,那覇泊港には大和船の往来も盛んであった。南蛮貿易,中国貿易で富裕になったが,ポルトガル,スペインの東洋進出などの影響を受けて衰退。慶長14(1609)年薩摩藩に征服されてからは多額の税を課せられ,中国貿易の利潤を吸い上げられて苦しんだ。明治5(1872)年琉球王国(琉球)から琉球藩となり,1879年琉球藩から沖縄県となる。第2次世界大戦末期にアメリカ軍が上陸,激しい戦闘により県民に多くの犠牲者を出したうえ占領(沖縄の戦い)。1951年サンフランシスコ条約(対日講和条約)によってアメリカ合衆国の統治下に置かれた。アメリカの軍事的戦略拠点とされ(在日アメリカ軍),経済は基地に依存し,第3次産業が肥大化した。巨大な基地存在の矛盾は本土復帰運動を高揚させ,1972年日本への復帰を果たした(沖縄返還)。3次にわたる沖縄振興開発計画にもかかわらず,産業開発の立ち遅れが課題。西表石垣国立公園,慶良間諸島国立公園,やんばる国立公園,沖縄海岸国定公園および沖縄戦跡国定公園,久米島県立自然公園,伊良部県立自然公園があり,亜熱帯という気候条件や独特の伝統文化と相まって,観光産業の伸びが著しい。戦跡にひめゆりの塔(ひめゆり部隊),健児の塔などがあるほか,摩文仁丘(まぶにがおか)に各都道府県の慰霊塔が立ち並び,1995年記念碑「平和の礎(いしじ)」が除幕された。1996年にいたってようやく基地の整理縮小の動きが緒についた。2003年那覇空港ターミナルと首里汀良町を結ぶ沖縄都市モノレール(ゆいレール)が開通したが,県内交通は自動車に大きく依存する。県外および県内主要島とは航空機と船舶で結ばれている。

外部リンク

- オープンストリートマップには、沖縄県に関連する地理データがあります。

- 沖縄県(公式サイト)

- 沖縄観光情報WEBサイト おきなわ物語 - 沖縄観光コンベンションビューロー

| 先代: 琉球藩 |

行政区の変遷 1879年 - 1945年 (第1次沖縄県) |

次代: 琉球列島米国軍政府 |

| 先代: 琉球列島米国民政府 琉球政府 |

行政区の変遷 1972年 - (第2次沖縄県) |

次代: ----- |