|

|

| 1行目: |

1行目: |

| − | {{Otheruses}}

| + | |

| − | {{半保護}}

| |

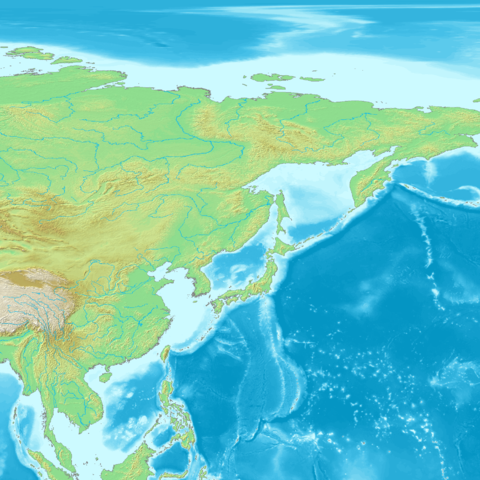

| | [[画像:Sea of Japan Map.png|thumb|right|300px|日本海の位置]] | | [[画像:Sea of Japan Map.png|thumb|right|300px|日本海の位置]] |

| − | '''日本海'''(にほんかい)は、西[[太平洋]]の[[縁海]]で、[[日本列島]]、[[朝鮮半島]]、[[沿海州]]などに囲まれた海である。 | + | '''日本海'''(にほんかい) |

| | | | |

| − | == 範囲 ==

| + | 太平洋の縁海の一つで,日本列島,朝鮮半島,シベリア,サハリン島に囲まれたアジア大陸東側の海域。 |

| − | ユーラシア大陸と樺太の間の[[間宮海峡]](タタール海峡)、樺太と北海道の間の[[宗谷海峡]]で[[オホーツク海]]と繋がっており、北海道と本州の間の[[津軽海峡]]では太平洋と、九州と[[対馬]]の間の[[対馬海峡]]東水道、対馬と韓国の間の[[対馬海峡]]で[[東シナ海]]と繋がっている。

| |

| | | | |

| − | [[国際水路機関]] (IHO:International Hydrographic Organization) の定義による海上の境界は、北東では[[外満州]]のSushcheva岬と樺太西岸のTuik岬とを結ぶ線、樺太南端の[[西能登呂岬]](またはクズネツォワ岬)と北海道北端の[[宗谷岬]](または[[野寒布岬]])とを結ぶ線、[[道南]]の[[恵山岬]]と[[青森県]]の[[尻屋崎]]とを結ぶ線、南東では[[山口県]][[下関市]]の[[村崎ノ鼻]]、[[六連島]]、[[北九州市]]の[[八幡岬 (北九州市)|八幡岬]]とを結ぶ線、および南西では[[長崎県]]の[[長崎半島|野母崎]]、[[福江島]]の[[大瀬埼灯台|大瀬埼]]、韓国[[済州島]]最南端のプナム崎、[[全羅南道]]の[[玉島 (珍島郡)|玉島]]、[[珍島]]を結ぶ線で囲まれる海域となっており<ref name="1kaiho">[http://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN1/soudan/kaiyo.html 北海道周辺の海洋名称]([[第一管区海上保安本部]])</ref><ref>[http://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN9/sodan/mame/nihonkai/hani.htm 「日本海の範囲」国際水路機関による定義]([[第九管区海上保安本部]])</ref>、南西部では対馬海峡・朝鮮海峡よりも西の[[五島列島]]や韓国南部まで含まれている。しかし、一般的には九州北西部、特に長崎県西方や五島列島周辺の海域を「日本海」と呼ぶことは少なく、[[環境省]]<ref>[http://www.env.go.jp/park/saikai/ 西海国立公園 環境省自然環境局]</ref>や[[気象庁]]<ref>[http://www.data.kishou.go.jp/kaiyou/shindan/sougou/html/2.2.4.html 海洋の健康診断表 総合診断表 2.2.4 対馬暖流および日本海固有水] (気象庁)</ref><ref>[http://www.jma-net.go.jp/nagasaki/gyomu/syoukai/kikoutokusei.html 長崎の気候特性 長崎海洋気象台]</ref>、長崎県<ref>[http://www.pref.nagasaki.jp/sizen/4yomimono/mizube/mizube2.html 「水辺へ、ようこそ」 Ⅱ.長崎県の浅海域環境] 長崎県自然環境課</ref>などの資料では、これらの海域を日本海に含まず、東シナ海の一部とするなどしている。

| + | 太平洋とは津軽海峡,東シナ海とは朝鮮海峡,対馬海峡,オホーツク海とは宗谷 (ラペルーズ) 海峡,間宮 (タタール) 海峡で結ばれる。面積約 130万 km<sup>2</sup>。平均水深 1350m,最深部 3695m。海底は,北部の日本海盆,南東部の大和海盆,南西部の対馬海盆によって特徴づけられる。堆積物は下層から,海洋起源のもの,約半分が海洋起源のもの,砕屑性堆積物が 1500m以上の厚さで積っている。大河の流入がなく,海況に影響するのは黒潮の分枝,対馬暖流と,北からのリマン海流である。日本列島の降水,特に降雪について,この海の存在意義は大きい。世界の最も重要な漁場の一つであり,北部ではニシン,サケ,カニ,タラ,南部ではサバ,マグロ,ブリなどが漁獲される。 |

| − | | + | |

| − | == 名称 ==

| |

| − | 中国における古称は'''鯨海'''(けいかい)であった<ref>2006. [http://www.360doc.com/content/16/1124/07/18841360_609063920.shtml “鲸海”这个名字如何改成了“日本海”]. Retrieved on March 07, 2017</ref>。

| |

| − | | |

| − | 古代の日本では'''北海'''と呼んでいた。『[[日本書紀]]』の[[垂仁天皇]]2年是年条に、朝鮮半島から来た[[都怒我阿羅斯等]]が穴戸([[長門国|長門]])を出て海路を迷ったあげく、「北海をまわって[[出雲国]]を経て」[[越国|越]]の笥飯浦(現在の[[敦賀市|敦賀]])に至ったという話がある<ref>『日本書紀』巻第6、垂仁天皇2年是歳条。尾島憲之・直木孝次郎・西宮一民・蔵中進・毛利正守『日本書紀』1(新編日本古典文学全集2)、小学館、1994年、300-302頁。</ref>。

| |

| − | | |

| − | 「日本海」が初めて見えるのは、イタリア出身の宣教師[[マテオ・リッチ]]が北京で作った「[[坤輿万国全図]]」で、[[1602年]]に刊行された<ref name=ueda>上田正昭『日本古代史をいかに学ぶか』205頁。</ref>。日本では1802年([[享和]]2年)に蘭学者[[山村才助]]が『訂正増訳采覧異言』で初めて用いた<ref name=ueda></ref>。そしてロシア海軍の[[アーダム・ヨハン・フォン・クルーゼンシュテルン|クルーゼンシュテルン]]提督(1770-1846)の著書『世界周航記』が続く<ref name=ueda></ref>。[[英語]]では''Sea of Japan''または''Japan Sea''。[[ラテン語]]では''Mare Iaponicum''(マレ・ヤポーニクム)。[[フランス語]]では''mer du Japon''、[[ドイツ語]]では''Japanisches Meer''、[[ロシア語]]では ''{{lang|ru|Японское море}}'' であり<ref name="gsen-iponskoemore">{{GSEn|128477|Японское море|日本海}}</ref>、いずれも『日本海』を意味する。

| |

| − | | |

| − | 現在、[[国際連合|国連]]および国際的な[[海図]]の大半は「日本海」(もしくはその訳語)という表記を使用しており、国際的にこれが一般的である。[[海図]]上の名称の基準になっている[[国際水路機関]] (IHO) の「大洋と海の境界」(1953年)においても、Japan Sea の名称を用いている<ref>{{cite web |url=http://www.iho.int/iho_pubs/standard/S-23/S23_1953.pdf |title=アーカイブされたコピー |accessdate=2012年10月2日 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20121202030545/http://www.iho.int/iho_pubs/standard/S-23/S23_1953.pdf |archivedate=2012年12月2日 |deadlinkdate=2017年10月 }} International Hydrographic Organization、

| |

| − | "Limits of Oceans and Seas" (Special Publication No.23)、3rd Edition 1953、p.32, 「52. Japan Sea」の項</ref><ref>[http://www.iho.int/iho_pubs/standard/S-23/S23_Ed3_Sheet_1_Small.jpg] 図面上の番号、52の範囲</ref>。

| |

| − | | |

| − | [[太平洋]] (<span lang="ru">Тихий океан</span>) の一部という認識も強く、[[ウラジオストク]]にある艦隊の名称や[[ナホトカ]]にある[[シベリア鉄道]]ナホトカ支線の[[ナホトカ航路]]との接続駅は「太平洋」を名乗っており、「太平洋通り」という名称の通りもある。

| |

| − | | |

| − | [[朝鮮語]]において、韓国では<span lang="ko">''동해''</span>(トンヘ、'''東海''')、北朝鮮では<span lang="ko">''조선동해''</span>(チョソントンヘ、'''朝鮮東海''')との呼称が一般的である。この他、昔は<span lang="ko">''조선해''</span>(チョソンヘ、'''朝鮮海''')などとも呼ばれている。韓国は、「日本海」の国際使用は植民地統治の残滓であるとして「東海」、「韓国海」、「朝鮮海」等への置き換えもしくは併記を主張している。この問題の詳細は[[日本海呼称問題]]を参照。

| |

| − | | |

| − | == 自然 ==

| |

| − | [[画像:Toyama-wan-Uozu.png|right|260px|thumb|[[富山県]][[魚津市]][[本新]]から臨む富山湾]]

| |

| − | 平均水深は1,752[[メートル|m]]、最も深い地点で3,742mで、表面積は978,000 [[平方キロメートル|km{{sup|2}}]]である。中央の[[大和堆]](水深約400m)を挟んで主に3つの深い[[海盆]]があり北に日本海盆(水深およそ3,000m)、南東にやや浅い大和海盆、南西に[[対馬海盆]](ともに水深およそ2500m)と呼ばれている。また、[[富山湾]]沖から水深1,000mにも達する[[富山深海長谷]]が約750kmにわたって延びている([[富山平野]]や[[砺波平野]]はその延長である)。[[大陸棚]]が東部沿岸に広がっているが、西部、特に[[朝鮮半島]]沿いは非常に狭く、幅は30km程度である。

| |

| − | | |

| − | 海峡の水深が浅いため外海との海水の交換は少なく、唯一対馬海峡から[[対馬海流]]が流入するのみである。暖流の流入は日本の温暖な気候に影響を与えている。北部には寒流の[[リマン海流]]が流れているが、地質調査からかつて[[親潮]]が流れていたことが明らかとなった。

| |

| − | | |

| − | 深層には太平洋とは全く性質を異にする[[日本海固有水]]と呼ばれる、寒冷で[[溶存酸素量|溶存酸素]]に富んだ海水が分布する。

| |

| − | | |

| − | 北方と南西海域は豊富な水産資源が得られ、[[鉱物資源]]や[[天然ガス]]、わずかながら[[石油]]そして[[メタンハイドレート]]の存在など経済的にも重要な海域とされる。

| |

| − | | |

| − | 日本列島は4000万年前まで[[大陸]]の一部であったが、4000万年前頃から2000万年前にかけて大陸から分離し日本海の原型が形成され、その後拡大が進み数百万年前にはほぼ現在の配置になった。対馬海峡はまだ[[ユーラシア大陸]]と陸続きで、対馬海峡が形成されたのは[[第四紀]]になってからといわれている。その後[[氷期|氷期間氷期]]の世界的な[[海水準変動|海水準の変化]]によって、水深130m程度の浅い海峡は閉じたり開いたりを繰り返していた。そのため、堆積物の岩相や[[同位体]]の構成比、元素濃度は劇的に変化をしている<ref>{{PDFlink|[http://www.gsj.jp/Pub/Bull/vol_49/49-05_03.pdf 日本海東部の海底堆積物中の元素濃度の鉛直変化と堆積環境]}}産業技術総合研究所 地質調査総合センター</ref>。

| |

| − | | |

| − | 樺太から日本列島沿岸に沿って海嶺や[[マグニチュード]]7クラスの地震の多発域が帯状に連なっており、これを[[日本海東縁変動帯]]と呼ぶ。日本海東縁変動帯では、[[ネフチェゴルスク地震]]、[[北海道南西沖地震]]、[[日本海中部地震]]、[[庄内沖地震]]、[[新潟地震]]、[[新潟県中越地震]]、[[新潟県中越沖地震]]などが発生している<ref>{{PDFlink|[http://www.jpgu.org/publication/cd-rom/2003cd-rom/pdf/j027/j027-004.pdf タービダイトから推定される日本海東縁佐渡海嶺の地震発生ポテンシャル]}}日本地球惑星科学連合</ref><ref>{{PDFlink|[http://www.gsj.jp/Pub/Bull/vol_49/49-01_01.pdf 日本海東縁海域の活構造およびその地震との関係]}}(独)産業技術総合研究所 地質調査総合センター</ref>。

| |

| − | | |

| − | === 生態系と漁業 ===

| |

| − | 太平洋より種族数が少なく[[固有種]]も乏しいことから、日本海の形成時代はあまり古くないといわれている。カニなどの沿岸性底動物は一般に豊富で、[[能登半島]]を境にしてその動物相にやや変化がみられる。太平洋岸に比べ、[[対馬暖流]]の影響で南方系種族の北限がはるか北方に延びている。例を挙げると、[[サザエ]]は日本海側では[[青森県|青森]]でも漁獲されるのに対し太平洋側では[[関東地方|関東]]以北には現れない。

| |

| − | | |

| − | [[プランクトン]]は沿海沖の冷水域および陸棚上に多く、中央部に乏しい。種類は対馬暖流系の暖水種と、リマン寒流系の冷水種に分けられるが、両者の分布は水塊分布ほど明確に区分されず、混在海域が広い。北方系の魚類としては、[[ニシン]]、[[サケ]]、[[マス]]、[[タラ]]などがあり、南方系の魚類としてはやや温帯性に属する[[ブリ]]が多いが、代表的な暖水魚である[[カツオ]]、[[マグロ]]なども地球温暖化による海水温の上昇により西側が産卵地域となり漁獲量が増加しているが乱獲が問題となっている。魚類としてもっと重要なものは温帯性の[[マダイ]]、[[マイワシ]]、[[サバ]]、[[カレイ]]などである。これらの分布を太平洋と比較すると、次のような特徴がある。

| |

| − | *南方系魚類の回遊範囲は太平洋岸より北上し、北方系魚類の境界ははるかに南下している。

| |

| − | *カツオ、マグロが少ないので、日本海中央の[[サバ]][[延縄]][[漁業]]以外に[[遠洋漁業]]が発達しない。

| |

| − | *表層水は夏に高温になるが、わずか下層では寒冷となるため、表層で[[イワシ]]、サバ、[[鯛|タイ]]など温暖水魚がとれ、[[深海]]や海底では[[タチウオ]]、[[タラ]]などの冷水魚が獲れる。

| |

| − | また古来から[[クジラ]]の回遊経路として知られ、かつて沿岸には多数の捕鯨漁村が存在した。これらのほとんどは捕鯨により激減したため今では稀にしか見られないが、現在でも多数の[[イルカ]]類や、少数だが[[ヒゲクジラ]]では珍しく大規模な回遊を行わない[[ミンククジラ]]や[[ナガスクジラ]]の個体群も存在する。

| |

| − | | |

| − | == 海の環境破壊 ==

| |

| − | === 海洋汚染 ===

| |

| − | 漂着物として、主に韓国、中国など日本海を航行する[[貨物船]]や[[漁船]]、また朝鮮半島や日本本土から[[不法投棄]]されるゴミが[[海流]]に乗って、[[対馬]]や日本海沿岸に漂着する。その量は膨大で沿岸[[地方自治体]]の財政を圧迫するほどである。

| |

| − | | |

| − | さらに、ロシアなどが遺棄していた[[放射性物質]]は深海を汚染しているおそれが大きく、[[カニ]]や[[深海魚]]の汚染に不安感がもたれている。特に経済が悪化していた当時のロシアでは[[太平洋艦隊 (ロシア海軍)|太平洋艦隊]]の古い[[原子力潜水艦]]の[[原子炉]]を日本海[[公海]]上の海溝に投棄していたことが問題とされている<ref>[http://www.nsc.go.jp/hakusyo/hakusho05/1-6-3.htm 平成5年版原子力安全白書第1編第6章第3節 旧ソ連、中・東欧の原子力発電所をめぐる安全協力]</ref>。

| |

| − | | |

| − | 韓国政府は68年から4年間、約45トンの放射性廃棄物を日本海の[[鬱陵島]](ウルルンド)から南に12海里離れた水深約2200メートル地点に投棄した<ref>[http://japanese.joins.com/article/606/137606.html?sectcode=430&servcode=400 中央日報2011年02月21日付40年前、東海に放射性廃棄物を投棄]</ref>。

| |

| − | | |

| − | また、冬季の天候の悪化時に起きる海難事故では、[[ナホトカ号重油流出事故]]のように大量の[[重油]]で沿岸部を汚染する事件が多発している。中国、ロシア、韓国船の中には船内を海水で洗浄した廃油を海に投棄する船が後をたたない。主に冬から春にかけて、航行中の船から材木などが大量に流出し航行に危険をもたらす事件も起こっている。

| |

| − | | |

| − | === 磯焼け ===

| |

| − | {{See also|磯焼け}}

| |

| − | | |

| − | 沿岸部の岩礁地帯の植物が死滅して、焼いた[[サザエ]]の殻のように、水面下の岩に付いた貝等の屍骸で磯全体が広範囲にわたって白く焼けたように見えることから、この呼び名がある。日本海沿岸部全体で観察される現象で、沿岸部での魚の激減、えさの減少から沿岸部で産卵されて育つ人間に有用な魚の稚魚の成長が難しくなることなど、[[漁業]]全体への深刻な影響が懸念される。川の水が流入する直近の場所では少ないことから、海水の変化が原因と考えられている。

| |

| − | | |

| − | 海水の変化の理由として、有力な説は船底塗料等の中に含まれる[[環境ホルモン]]による海洋汚染、流入する河川の治水による[[有機物]]の減少、最新の説には、温暖化による海水の有機物の減少(貧栄養化現象、栄養減化現象)を挙げる説等があるが、原因は不明である。

| |

| − | | |

| − | なお、現代の磯を見慣れている人には「磯焼け」が常態であるのでこの言葉に実感はないが、半世紀前の人々が普通に見た磯(水中)は、岩などが見えないほど[[海草]]が生い茂っていたのである。

| |

| − | | |

| − | == 観光 ==

| |

| − | [[能登金剛]]や[[東尋坊]]などの荒々しい海の光景や、[[天橋立]]、[[鳥取砂丘]]、[[千里浜なぎさドライブウェイ|千里浜海岸]]、丹後の[[鳴き砂]]など海と砂の作る不思議な[[海岸]]の光景が有名である。ほかにも多くの風光明媚な観光地や[[天然記念物]]が散在し、[[北海道]]から[[対馬]]まで、観光資源としての価値も高い。

| |

| − | | |

| − | === 国立公園 ===

| |

| − | 日本海に面した地域を指定した国立公園には[[利尻礼文サロベツ国立公園]]、[[山陰海岸国立公園]]、[[大山隠岐国立公園]]の3公園がある。

| |

| − | | |

| − | === 国定公園 ===

| |

| − | [[暑寒別天売焼尻国定公園]]、[[ニセコ積丹小樽海岸国定公園]]、[[津軽国定公園]]、[[男鹿国定公園]]、[[鳥海国定公園]]、[[佐渡弥彦米山国定公園]]、[[能登半島国定公園]]、[[越前加賀海岸国定公園]]、[[若狭湾国定公園]]、[[丹後天橋立大江山国定公園]]、[[北長門海岸国定公園]]、[[玄海国定公園]]、[[壱岐対馬国定公園]]など多くの地が[[国定公園]]の指定を受けているが、近時、道路港湾によりその風景は破壊されつつある。

| |

| − | | |

| − | == 航路 ==

| |

| − | 多数の[[フェリー]]航路が設定されている。

| |

| − | *[[新日本海フェリー]] ([[舞鶴港|舞鶴]] - [[小樽港|小樽]]、[[敦賀港|敦賀]] - [[新潟港|新潟]] - [[秋田港|秋田]] - [[苫小牧東港周文フェリーターミナル|苫小牧]]、敦賀 - 苫小牧、新潟 - 小樽)

| |

| − | *[[DBSクルーズフェリー]](境港 - 東海 - ウラジオストク)

| |

| − | *[[関釜フェリー]]([[下関港|下関]] - 韓国・[[釜山広域市|釜山]])

| |

| − | *[[JR九州高速船]]([[博多港|博多]] - 韓国・釜山)

| |

| − | *[[カメリアライン]](博多 - 韓国・釜山)

| |

| − | また、[[上海市|上海]]から[[北アメリカ|北米]]への航路は、日本海に入った後津軽海峡を通り抜けるように太平洋へと向かう。この航路を採用する期間は夏季のみ。その理由は台風を避けるため、黒潮など激しい潮の流れを避けるための2つである。

| |

| | | | |

| | == 隣接する国 == | | == 隣接する国 == |

| 112行目: |

37行目: |

| | *{{RUS}} | | *{{RUS}} |

| | | | |

| − | === 隣接する日本の地方区分 ===

| |

| − | *[[北海道]]

| |

| − | *[[東北地方]]

| |

| − | **[[青森県]]

| |

| − | **[[秋田県]]

| |

| − | **[[山形県]]

| |

| − | *[[北陸地方]]

| |

| − | **[[新潟県]]

| |

| − | **[[富山県]]

| |

| − | **[[石川県]]

| |

| − | **[[福井県]]

| |

| − | *[[近畿地方]]

| |

| − | **[[京都府]]([[丹後国|丹後]])

| |

| − | **[[兵庫県]]([[但馬国|但馬]])

| |

| − | *[[中国地方]]

| |

| − | **[[鳥取県]]

| |

| − | **[[島根県]]

| |

| − | **[[山口県]]

| |

| − | *[[九州|九州地方]]

| |

| − | **[[福岡県]]([[福岡地方]]・[[北九州地区|北九州地方]])

| |

| − | **[[佐賀県]]([[唐津市]]周辺)

| |

| − | **[[長崎県]]([[壱岐島|壱岐]]・[[対馬]])

| |

| − |

| |

| − | === 隣接する大韓民国の地方区分 ===

| |

| − | *[[江原道 (南)|江原道]]

| |

| − | *[[慶尚北道]]

| |

| − | *[[蔚山広域市]]

| |

| − |

| |

| − | === 隣接する朝鮮民主主義人民共和国の地方区分 ===

| |

| − | *[[羅先特別市]]

| |

| − | *[[咸鏡北道]]

| |

| − | *[[咸鏡南道]]

| |

| − | *[[江原道 (北)|江原道]]

| |

| − | === 隣接するロシア連邦の地方区分 ===

| |

| − | *[[極東連邦管区]]

| |

| − | **[[沿海地方]]

| |

| − | === 領土問題 ===

| |

| − | 南西部にある竹島について日韓で[[領土問題]]が起きている。

| |

| − |

| |

| − | == 日本海を冠した企業 ==

| |

| − | *日本海信販株式会社(現:株式会社エヌケーシー)

| |

| − | *株式会社[[新日本海新聞社]]([[鳥取県]]の[[新聞社]]。[[日本海新聞]]と[[大阪日日新聞]]を発行する株式会社)

| |

| − | *株式会社[[日本海ケーブルネットワーク]](鳥取県の[[ケーブルテレビ]]放送事業者)

| |

| − | *[[日本海テレビジョン放送]]株式会社(略称NKT。鳥取県と[[島根県]]を放送対象地域とする[[日本テレビ放送網|日本テレビ]]系列の[[テレビ局]])

| |

| − | *日本海味噌醤油株式会社([[富山県]]に本社を置く[[味噌]]・[[醤油]]の醸造業。[[キダ・タロー]]作曲の[[コマーシャルソング|CMソング]]で有名)

| |

| − | *[[日本海ガス]](富山県を中心とした[[都市ガス]]・[[液化石油ガス|LPガス]]業者)

| |

| − | *[[新日本海フェリー]](大阪市に本社を置く、[[舞鶴港|舞鶴]]・[[敦賀港|敦賀]]・[[新潟港|新潟]]・[[秋田港|秋田]]と[[小樽港|小樽]]・[[苫小牧東港|苫小牧東]]を結ぶフェリー会社)

| |

| | | | |

| | == 脚注 == | | == 脚注 == |

| − | {{脚注ヘルプ}}

| |

| − |

| |

| | === 注釈 === | | === 注釈 === |

| | {{Reflist|group="注"}} | | {{Reflist|group="注"}} |

| 169行目: |

45行目: |

| | {{Reflist}} | | {{Reflist}} |

| | | | |

| − | == 関連項目 ==

| |

| − | {{Commons|Category:Sea of Japan|日本海}}

| |

| − | *[[日本海呼称問題]]

| |

| − | *[[日本海海戦]]

| |

| − | *[[日本海学]]

| |

| − | *[[環日本海]]

| |

| − | *[[環日本海経済圏]]

| |

| − | *[[日本列島]]

| |

| − | *[[佐渡島]]

| |

| − | *[[隠岐諸島]]

| |

| − |

| |

| − | == 外部リンク ==

| |

| − | *[http://www.data.kishou.go.jp/kaiyou/shindan/sougou/html/2.2.4.html 海洋の健康診断表 総合診断表 2.2.4 対馬暖流および日本海固有水] (気象庁)

| |

| − | *[http://dx.doi.org/10.5026/jgeography.119.1079 日本海の拡大と構造線 ―MTL,TTLそしてフォッサマグナ―] 地学雑誌 Vol.119 (2010) No.6 P1079-1124

| |

| − |

| |

| − | {{Japan-geo-stub}}

| |

| − | {{Russia-geo-stub}}

| |

| | {{海}} | | {{海}} |

| | {{Normdaten}} | | {{Normdaten}} |